职工艺术家“闪现”24小时展览

劳动报 2017-08-07 14:39

上周,在静安区新丰路的老街区上,举办了一场持续24小时的展览。10平方米的狭小空间,从傍晚6点到次日同一时段,跨越黑夜的24小时艺术展,以每2小时换一次展览、持续24小时的特色吸引了路人的注意。

12个参展者中,除了一些从事艺术工作的专业人员外,更有一些热爱艺术的普通职工。近年来,除了传统艺术空间里的展览越来越多外,各种出现在街道、社区的装置艺术也越来越多地走进大众的视野。从行为艺术到光影结合,装置艺术通过对空间的创意解构,不断突破和挑战着传统艺术观念,门槛低、拼创意的种种优势,理所当然地吸引了众多职工艺术爱好者。

24小时展览:是艺术实验?还是快闪营销?

2小时光影乒乓球相当于平时4小时运动强度

时间:8月4日18:00-20:00

人物:国企职工郑力敏

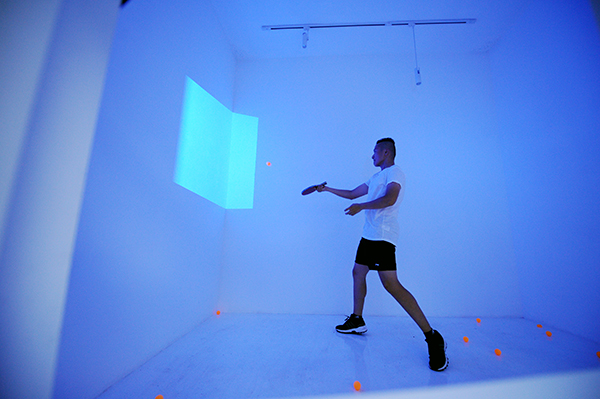

10平方米的半封闭空间,移动的格子架在白色的墙上映出蓝色的方形投影,2小时不间断的单人乒乓球运动。只一刻钟,郑力敏的衬衫就湿透了。

作为一个乒乓球爱好者,郑力敏是第一次以主展人的身份参加展览。“我是在国企上班,平时就是朝九晚五的工作,乒乓球是从小到大的爱好。”一次偶然的机会,郑力敏了解到了这个展览,为了丰富自己的业余生活,喜欢不断挑战自己的郑力敏果断报了名。

郑力敏说,自己平时的生活比较单调,工作之余就是打打乒乓球,单位组织的比赛也会经常参加。“乒乓球在中国很普及,工作以后运动的频次更多了。打得多了,才会有新鲜的想法,但要打出好球、打出新意并不容易。”

作为第一个展览的主展人,郑力敏最初希望找一位与自己水平相当的对手,以乒乓博弈的形式展开表演。但因为展区空间狭小,郑力敏无奈放弃了这个想法。因为平时在水库工作,蓝色的水影给了郑力敏灵感,“桌子的意义在于要为球设定一个落球点,要有一个边界。”郑力敏介绍,“我想,没有桌子,光影上的边界也可以呀。”于是,郑力敏将设计理念转向了光影。

但如何避免单调的击球表演,如何增加表演难度,还是让郑力敏绞尽脑汁。郑力敏说,自己为这个2小时的展览前后准备了1个月,直到开展前一晚,才确定下来最终的表演形式。利用投影,映出一个光影圈,格子门转动将随之变化投影圈位置,黄色的乒乓球在蓝色光影下呈现出荧光效果,同时灯光给表演者营造了视觉上的重影阻碍,这都加大了击球的难度。然而表演间隙,还是有不少观众对表演难度和意义表示质疑。“就是一个人打球吗,没什么意思。”“感觉没什么难度啊,就是对着墙打两小时球而已。”这样的议论在观影人群中不时发出。于是,郑力敏临时加了观众体验环节。

“看着投影的光圈挺大的,打起来还真不容易,视觉上的阻力很大。”观众小伍说。附近居民小张体验后也说“灯光一打,空间很热很闷,球是重影的,很难接住。”郑力敏表示,2个小时下来,对体力的消耗非常大,差不多相当于自己平时4个小时的运动强度。

晚上8点,表演结束,第二场展览已经开始,满头大汗的郑力敏还在展区附近与观众交流。对他来说,这更像是一种实验性的尝试,而对于这次尝试,郑力敏似乎很满意。郑力敏告诉劳动报记者,自己平时也接触一些展览,对当代艺术很感兴趣。这次吸引自己来参展的很大一部分原因是这种不同于传统艺术场馆的表演空间和形式,“尤其是对于我们这些并不是专业搞艺术的人来说,平台和空间还是很重要的。”

小空间更激发创意 24小时概念迎合互联网潮流

时间:8月4日22:00-24:00

人物:服装设计师柯夫

“空间好小啊!”这几乎是所有参展者对展区的一致感受,唯独柯夫不同,他说这恰是吸引他来此展览的一大原因。“在有限时间内,小空间展示作品才更吸引人,更能激发创意。”柯夫说。

随着高科技的快速发展和普及,计算机、便携式摄影机等数字化技术逐渐渗透进我们生活的方方面面,而这些数字技术也被越来越多地运用到艺术展览中。作为本次展览的特色之一,影像装置艺术、数字多媒体和行为艺术相融合的形式,在柯夫的展览中表现得尤为明显。作为一个服装设计师,柯夫近年来一直在不断地尝试向行为艺术转型。在属于他的2小时展览里,他不仅利用数字媒体在场馆内静态展示了自己设计的服装作品,还穿上了特意为此次展览设计的新概念服装,在社区附近进行了动态展示,吸引了许多路人的注意。

与郑力敏一样,柯夫也是一个当代艺术的追随者。这次参展,他更多的是抱着学习的心态,希望为观众呈现出一个新概念的作品。柯夫表示,在北京、上海这样的一线城市,新概念的展览和空间其实一直都有,展览对整个街区是半开放的状态,这样的形态,容易跟社区产生一些关系。

“但这次展览场域的定位还是有些模糊的,并且加入了互联网直播的尝试。”在柯夫看来,这说明展览本身还是希望有辐射面的。“展览首先要考虑收回成本,这是现实问题。然后再考虑这类小众的展览,如何与社区发生一些关系。如果能真的对周围社区的居民,起到一些教育和艺术启蒙、艺术熏陶的效果,那么展览还是有意义的。”

展览现场,身着红色鸡冠服装的柯夫吸引了许多路人驻足,有人觉得这种夸张的展览很有意思,也有不少人觉得完全没有意义,就是博人眼球。对此,柯夫并不介意。他告诉劳动报记者,参观者和作品之间一定是会有距离的,这个距离不单纯是物理距离,还有心理距离。每个人对艺术的看法各有不同,“有人就只喜欢先锋艺术,也有人会觉得这就是垃圾,没有任何意义和价值。但是群众对艺术越来越有干涉的欲望了,这是好事情。”柯夫说。

免费早餐——“洋气空间”又有新动向

时间:8月5日8:00-10:00

人物:展览主办方

上海夏天的早晨是从五六点天亮的,但青年艺术家的早晨显然要来得更晚一些。上午近8点,前一场来自台湾的艺术家欧家成结束了他仅有寥寥几人观看的录像播放,收起投影仪,退到门口。这个约10平方米大小的艺术空间的格子门被打开,几个姑娘端出电磁炉和简单的厨具,准备进行下一场“艺术展”。

由于缺少食材和餐盘,最主要是没人擅长厨艺,所以预计8点开展的摊子,直到8点半多才宣告开张。办展的几个姑娘手忙脚乱地把面粉调成糊状,点入深蓝色的食用色素,倒入锅中才发现还没有开火。门口“免费早餐”的海报也是临时拿纸笔写的。

拎着马桶从小楼里进进出出的本地居民们,很快发现了这个“洋气空间”的新动向。有人凑到锅前问:“新开的咖啡店吗?这是什么,能吃吗?”第一个主动上门的顾客,是住在附近的黄老伯。他在摊子前等待了很久,一定要试试煎饼的味道,虽然不明白什么是行为艺术,甚至不知道这是“艺术”。黄老伯的理由很简单:“我的儿子也在外面打工,很不容易的,她们这些女孩子也很辛苦,我一定要支持一下。”

第二位前来问询的中年阿姨相对要困惑一些:“你们这个也是艺术展吗?别别别,给我尝一口就可以了,大家都分一分吃吧。”展览负责人说,早上来看展的人不多,所以干脆做早餐送给路人。

“我们是老社区,这种展览平时不多,我们偶尔也去看看,因为附近住的主要是老年人,只要不是太大声的音乐,或者弄到太晚,不扰民的情况下,我们还是挺乐意的。”在附近居住的段先生说。

快闪展览应该关注当下发生的事情

时间:8月5日12:00-14:00

人物:摄影师周蕴奇

对周蕴奇来说,在这个手机泛滥的年代,能够停下来,放下电子产品,真真正正地去体验和感受一下那些可能每天都发生在自己身边却被我们忽视的事情,显得尤为重要。

今年是周蕴奇从事摄影工作的第7个年头。7年摄影工作中,周蕴奇接触过各种各样的展览,而亲自参与展览,这还是第一次。听说展览定在了8月份,周蕴奇第一感受就是“好热啊,好想身边有个冰块凉爽一下。”当一个月前,这个念头第一次出现在周蕴奇的脑海中时,他就果断地将其定为了此次展览的主题。

展览当天,周蕴奇早早地就来到了展区附近。因为突降阵雨,天气没有那么燥热,周蕴奇有些担心展览效果会受到影响。12点整,当充满寒气的冰库车停在狭窄的新丰路上时,还是吸引了一些过往的路人。撤展、换展,前后经历了大概20分钟的时间,10平方米的展览区就变成了一个凉爽的“冰雪世界”,观众可以摸冰、可以凿冰,也可以拿工具在冰上进行雕刻创作。

相对于24小时的时间定位来说,周蕴奇更看重每2小时一个展览的规则。对他来说,人每天都会经历很多个2小时,而一天中不同时间段的2个小时又是各有特点的。8月的上海,盛夏的正午时分,对绝大多数市民来说都只有一个感受“热”。周蕴奇特意选择了这个时间段做展览,也是希望在这样一个社区空间里的展览,能够更贴近市民的生活。

展览过程中,偶尔有路过的行人,好奇地上前摸一下冰块,感受片刻的凉爽,或者拿手机自拍一张,就匆匆离开了。直到下午2点,展览结束,也没有几个真正的观众来此参观,这与周蕴奇预期的效果确实有些差距。谈到这样观众稀少的展览意义何在的话题时,周蕴奇表示,越是这样,反而越需要这种走进社区、走进百姓真实生活的展览。

在周蕴奇看来,传统艺术场馆中的展览,其作品呈现的基本是已经发生过的人和事,就像标本,而当下正在发生的、人们正在经历的体验其实更为可贵。“我做了一个海报,图案是条鱼,因为我们展区的对面就是一家观赏鱼店,店主会看我们的展览,却不在意自己店里的鱼,这就是我的理念。”

“人们看到的或想看的往往是远处的东西,而自己身边的人和事却常常被忽视了。快闪展览走进社区街道,更应该关注一些当下的人和事。”周蕴奇说。

深夜时段仅一名观众快闪展览意义何在?

不同于平时宽敞安静的艺术馆,在这个狭小的展览空间里,你可能随时会看到汗流浃背在亲自布置展厅的展览者。布展、展示、撤展,所有的工作必须在2小时之内完成,如何换展,或许成了快闪展最大的问题。

记者在现场了解到,2小时的展览,布展一般需要一刻钟的时间,撤展基本也要10分钟到一刻钟,有些展览涉及设备问题,时间会更久一些。这样,真正展览的时间基本是在一个半小时左右。展览招募之初还定下了尽量不让作品上墙、尽量缩减设备的规定。这也人为地为展览设了限制。不可否认,作为非专业的职工参展方,其作品水准本身与专业展览就有一定差距,人为设限再次缩减了创作空间。

短暂的时间加上有限的空间,不免让人思考,如何达到展览的效果?怎么保证作品质量?如此展览的意义在哪里?对此,展览相关负责人表示,小型的艺术空间能够让艺术爱好者在此进行新的尝试。展览的目的也是“希望融入新的理念,吸引不那么传统的,或有一些新鲜艺术想法的艺术爱好者参与其中”。

除此之外,深夜是否有人观展是展览面临的一大问题。据了解,展览当晚11点左右,观展人群已经基本散去,12点过后,观看的人数只有个位数。而到了凌晨2点钟,除了展览者外,现场仅有一人留下。其他时间段的观众也基本以路人为主,每个观众大致停留10分钟左右。展览虽开通了视频直播的传播模式,但真正选择在深夜时段观看展览的人群也少之又少。对于深夜观展效果的问题,柯夫表示,确实是个问题,“这次展览,很多观众是奔着24小时来的,但时间问题并不是最大的看点,因为现在许多大的艺术场馆其实也在不断引入夜场概念,这个形式并不是小众展览独有的。”而24小时,不过是迎合了互联网的发展潮流。

“引入直播概念,通过网络媒体进行传播,不受时间地域限制的,一定是更受欢迎的。”近年来,很多艺术家专门通过互联网的形式展出自己的作品,甚至进行售卖。在这样的情况下,深夜展览是否有存在的必要,还是24小时展览只是一个营销噱头,对此,无论是策展方、参展者,还是普通观众,都需要深思。

小众艺术展叫好更需叫座

事实上,类似于24小时展览这样的快闪展览,在上海有很多。近年来,也呈现了愈演愈烈的趋势。凭借租期短、相对成本较低、靠近社区、形式新颖等优势,快闪店的营销模式正逐渐被引进各个行业领域。

快闪展览往往以类似于游击的方式,在小众的艺术空间进行短期的展览,往往试图在极短的时间内将吸引大批人群,达到宣传或销售的目的。当然,有些快闪展一定程度上以展览或活动的形式使作品更接近受众了,但也有不少快闪店打着艺术的名号,利用消费者猎奇的心理,实现短期效益。

然而,一家快闪店或一个快闪展览的利润远没有那么可观。据展览主办者介绍,一个快闪展览,从策划、筹备到人力等各项成本加起来,并不比常规的展览低太多。而快闪店几天的展览下来,加上公益的展览方式,“入不敷出”的情况时有发生。

既然这种模式未必保本,甚至有很大的风险,为什么快闪展还会不断出现呢?郑力敏认为,对大众来说,艺术不是一份职业,而是充斥在生活里的。像24小时这样的快闪展览,虽然比较小众,没有那么主流,但它可以为市民群众提供一个展示或验证自己艺术作品的平台,有群众基础是存在的一大原因。

事实上,现在很多展览看似不是以市场为导向,但几乎所有的展览都会涉及衍生品或周边产品的零售。“只有观众没有买家,或者只有买家没有观众,这个行业都是没法生存的。”柯夫说。

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:中科商务网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中科商务网,转载请必须注明中科商务网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

总部地址:深圳市宝安区共和工业路107号华丰互联网创意园A座336 邮编:518101

电话:0755-88849616(总机) 传真:0755-27838114 网站备案号:粤ICP备12005190号